Die Nachlassakte vom 23. Februar 1711

GLA Karlsruhe Bestand 255 Zugang 1932-6 Akte 51

Aus der Nachlassakte vom 23. Februar 1711 geht hervor, dass Adrian Ganier 18 Jahre zuvor gestorben war. Seit 1693 hat also seine Ehefrau Dorothea den Haushalt alleine geführt und das Erbe verwaltet. Nachdem sie der Akte zufolge vier Wochen vor der Teilung des Erbes gestorben ist kann ihr Todestag auf Mitte Januar 1711 datiert werden. Sechs Kinder sind als Erben benannt, darunter auch Johannes Ganier, zeitlicher Pfarrer zu Meckenheim. Alle Kinder des Adrian waren schon erwachsen und verheiratet. Außer Christian Ganier, dem einzigen Sohn Adrians, der auch selbst Nachkommen hatte, werden noch Barbara, Catharina, Jacoba und Margretha genannt. Für Barbara und Magretha gibt es im Taufbuch von Langenbrücken Einträge. Barbara ist danach im Jahr 1685 geboren und Margretha ist dort unter dem Namen Joanna Eva Margaretha im Jahr 1687 vermerkt. Man kann also mit Hilfe dieser Akte und den Eintragungen im Taufbuch ab 1660 die vermutlich erste Familie Ganier in Langenbrücken rekonstruieren. Für Catharina und Jacoba sind keine Einträge vorhanden. Sie sind wohl zwischen 1661 und 1678 geboren. Die Nachlassakte besteht aus 33 Seiten. Es werden Güter wie Weingärten, Felder usw. vererbt. Aber auch Werkzeuge und Kleidungsstücke werden unter den Erben aufgeteilt. Viele Namen die man aus den Kirchenbüchern von Langenbrücken kennt werden genannt. Die Zusammenhänge sind noch unklar weil der größte Teil der Akte noch transkripiert werden muss.

Seiten 29-33: Protokoll der Erbteilung und Streitigkeiten

Nachdem das Inventar des Nachlasses erstellt war, wurden die Erben gefragt, ob jemand eine Beschwerde gegen einen anderen vorzubringen habe. Insbesondere wurde gefragt, ob jemand mehr als die anderen bei der Aussteuer oder aus einem anderen Grund erhalten und dafür einen Ausgleich begehre.Hans Adam Seufert erhob im eigenen Namen und im Namen der Miterben eine Beschwerde gegen seinen Schwager Johann Ganier, den Pfarrer in Mekenheim. Er beanstandete, dass dieser viel Geld für sein Studium gekostet habe, damit er Priester werden konnte. Es gäbe aber nur einen Sohn, dem man nichts lernen lasse. Die übrigen vier Töchter seien einfache Bauersmägde geblieben und hätten keine Kosten verursacht. Daher verlangten sie einen Ausgleich.Daraufhin wurde offiziell eine Umfrage unter den Erben durchgeführt, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Es stellte sich allgemein heraus, dass sie ihm (dem Pfarrer) das Geld für das Studium geschenkt hätten und nichts zurückfordern wollten.Sie (die Miterben) brachten aber die Beschwerde vor, dass seine geistliche Hochzeit deutlich mehr gekostet habe als ihre eigene. Sie seien daher nicht bereit, dies ohne Ausgleich so hinzunehmen.Christian, der Sohn, verlangte für seinen Teil nichts. Michel Nonnenmacher erklärte ebenfalls im Namen seiner Frau, dass er nichts verlange. Hans Adam Seufert blieb hingegen bei seiner Forderung. Er gab an, dass seine Hochzeit mindestens 20 Taler gekostet habe. Ihm stünden demnach rechnerisch 6 Gulden zu, die er zurückfordern wolle. Johannes Glein unterstützte dies ebenfalls. Die übrigen Erben verzichteten darauf. Als ihnen (Seufert und Glein) dann offiziell erklärt wurde, dass es ihn (Seufert) als denjenigen, der die Hälfte dazu beigetragen hatte, nicht so viel treffen könne, sondern ungefähr 2 Gulden, haben sich beide Anspruchsteller mit den übrigen geeinigt, dass sie nichts begehren. Seufert brachte daraufhin eine weitere Beschwerde vor: Sein Schwager (der Pfarrer) habe nach der Hochzeit ein Pferd erhalten, das 30 Gulden wert gewesen sei. Er (Seufert) wolle dies daher für seinen Anteil vor der Teilung angerechnet haben, oder aber, dass der Schwager die 30 Gulden an den Nachlass zurückzahle. Christian, der Sohn, blieb bei seiner ersten Aussage, dass er nichts von dem, was er zuvor erhalten hatte, zurückfordern wolle. Michel Nonnenmacher war im Namen seiner Frau der gleichen Meinung. Hans Adam Seufert blieb bei seinem Vortrag. Dasselbe galt für Johannes Glein, der sich mit seinem Schwager Seufert einig war. Ottman Weick schloss sich den beiden Ersten (Christian und Michel) an, dass er nichts verlangte. Weiterhin wurde von Seufert vorgebracht, dass der Schwager neben dem Pferd auch noch eine Kuh erhalten habe, die 15 Gulden wert gewesen sei. Die übrigen Miterben verzichteten auf die Kuh und verlangten nichts. Hans Adam Seufert aber blieb bei seiner Forderung. Was alles andere angeht, wollte Seufert nichts weiter verlangen und könne zustimmen, dass er den übrigen bei allem zu gleichen Teilen beistehe. Die übrigen vier Miterben stimmten diesem letzten Punkt ebenfalls zu.

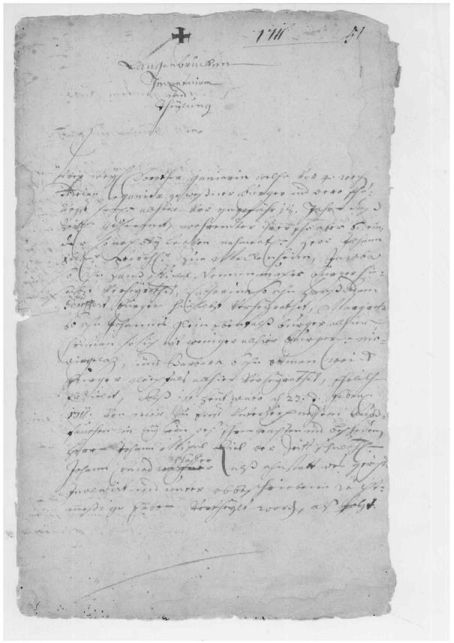

Transkription der ersten von 33 Seiten der Nachlassakte aus dem Jahr 1711

+ 1711

Langenbrücken

Inventarium

und

Theylung

Aber weyl Dorothea ganierin welche vor 4 wochen

Adrian Ganier geweßner Burger und dero Ehe-

Vogt seel. nahier vor ohngefähr 18. Jahren daß

zeitl. gesegnet, nachwendter ihrer Ehe aber 6 kin-

der so noch bey leeben nahmentk, – Herr Johann

zeitl.r pfarrl. zue Meckenheim, Jacoba

so ahn Hans Michel Nonnenmacher burger hie-

selbst verheyrathet, Catharina so ahn Hans Adam

Zeüffert burger hieselbst verheyrathet, Margreta

so ahn Johannes Glein Ebenfalls burger allhier

Christian so sich nit weniger allhier burger – nie-

dergelaßen, und Barbara so ahn obtmann Weick

burger gleichfalls allhier verheyrathet, Eheliche

Erzielet, daß Heüt vuto d., 23 T Februl.

1711. von mir zu Endt unterzeichnethen Auß-

fauthen in beysein des Ehrengeahten und beschedenen

Herrn Johann Michel Riel der Zeitt Schulthl.

Johann Conrad schäffer alß ahnstatt des gewiss

inventiert und unter obbeschriebenen Recht-

meßige Erben vertheylt worden als folgt.

Es folgen 32 Seiten auf denen unter anderem die Aufteilung der Erbschaft geregelt wird.

Last Updated on 25. Juli 2025 by Matthias Ganninger